“Eu produzo uma mercadoria, a poesia, que não pode ser consumida: eu morrerei, meu editor morrerá, todos nós morreremos, toda a sociedade morrerá, o capitalismo morrerá, mas a poesia permanecerá, inconsumível.”

Pier Paolo Pasolini.

“Un país que no viene en los mapas, (…) me permite encontrar a los cineastas japoneses y a los cinco minutos estar hablando, (…) tenemos una lengua en común, el arte de la imágenes y los sonidos.”

Víctor Erice.

Uma mercadoria inconsumível.

Pasolini criticava estudos semióticos “regionalistas”, no sentido de analisarem signos isolados ou fragmentados, sem buscar uma compreensão mais ampla da realidade através da semiótica. Pensamento que me remete a Yuri Lotman, que junto à escola de Tartu-Moscou fez vários avanços nos estudos semióticos ao longo do século XX. Dentre eles, criou o conceito de “semiosfera”. O “espaço semiótico, fora do qual é impossível a semiose”, como define o autor, não é apenas um abrigo para a cultura e a linguagem, mas o espaço que possibilita o seu desenvolvimento. A cultura, dentro da semiosfera, funciona como um organismo vivo que organiza a experiência em estruturas simbólicas.

Essas estruturas são chamadas por Lotman de textos culturais (como a língua, a arte ou práticas codificadas de esporte, para citar alguns exemplos). Os textos culturais permitem a organização e a transformação de signos e símbolos dentro de sistemas significativos. Tomemos como exemplo a forma como Pasolini enxergava a questão da montagem: traçando um paralelo entre vida e morte e o conteúdo do filme, ele diz que, assim como a morte dá forma e sentido a uma vida inteira — interrompendo o fluxo infinito do presente e transformando-o em um passado que pode ser narrado —, a montagem faz o mesmo com o filme. Pasolini, nesse ponto, está menos interessado em uma “narrativa coerente” do que no movimento ético e estético que a montagem inaugura: é a morte que emprega sentido à vida; é a montagem que emprega sentido ao filme.

Essa forma de observar crítica e poeticamente a realidade não acompanhou Pasolini somente em seu trabalho crítico ou em suas obras de arte; como grande admirador do calcio, ele também nos deu um norte para pensar o próprio futebol enquanto linguagem. Na tentativa de elaborar uma semiologia do esporte, Pasolini define o futebol como “um sistema de signos, ou seja, uma linguagem. Ele tem todas as características fundamentais da linguagem por excelência, aquela que imediatamente tomamos como termo de comparação, isto é, a linguagem escrita-falada.”

Há ainda a ideia de um “cinema poesia” e um “cinema prosa”, sugerindo a noção de que o primeiro é mais dotado de criatividade em sua composição, sua encenação, sua organização a partir dos quadros, dos sons, da montagem, enquanto o segundo estaria mais preso a convenções e normas. Um resumo bastante rudimentar, mas que serve de ponte para pensarmos esses mesmos termos quando ele os traz para o futebol: futebol “prosa” e futebol “poesia”.

Pense na linguagem cotidiana, como por exemplo o português, e suas regras gramaticais. A linguagem prosaica seria algo mais burocrático, objetivo, fechado. A poética seria o processo criativo capaz de subverter ou empregar novos sentidos a essa linguagem. Segundo ele, ao contrário do esquema tático do “futebol de prosa”, o “futebol de poesia” seria marcado pelo improviso, pelos dribles e pelos gols. Nas palavras de Pasolini: “O futebol de poesia é o latino-americano. Esquema que, para ser realizado, demanda uma capacidade monstruosa de driblar (coisa que na Europa é esnobada em nome da ‘prosa coletiva’): nele, o gol pode ser inventado por qualquer um e de qualquer posição.”

Ou seja, o pensamento dele também toma como exemplo as diferenças culturais, e por consequência estéticas e formais, bastante apontadas sobretudo no século XX entre o futebol sul-americano e o futebol europeu. Ainda que existam nuances (também apontadas por Pasolini no ensaio), é uma válida maneira de tentar enxergar o futebol. Segundo ele, assim como a linguagem escrita se organiza a partir de fonemas, o futebol também possui uma unidade mínima — o jogador que chuta a bola, o “podema”. A partir das infinitas combinações desses “podemas” formam-se as “palavras futebolísticas”, que, regidas por normas próprias, constroem o discurso do jogo.

O futebol também possuiria, como toda linguagem, seu momento puramente instrumental, que é rígido, e o seu momento expressivo. Ou seja, já naquela época, Pasolini estava apontando para a rigidez e racionalização de certa forma inerentes ao jogo, mas também para os momentos de expressão que subvertiam essa rigidez. Dessa forma, os jogadores e esquemas prosaicos atuariam mais próximos de um alinhamento com o caráter instrumental do futebol, enquanto os poéticos brilham em seus momentos de subversão. É importante mencionar que Pasolini não faz juízo de valores ou gosto em torno disso; como o próprio menciona, é uma distinção “puramente técnica”.

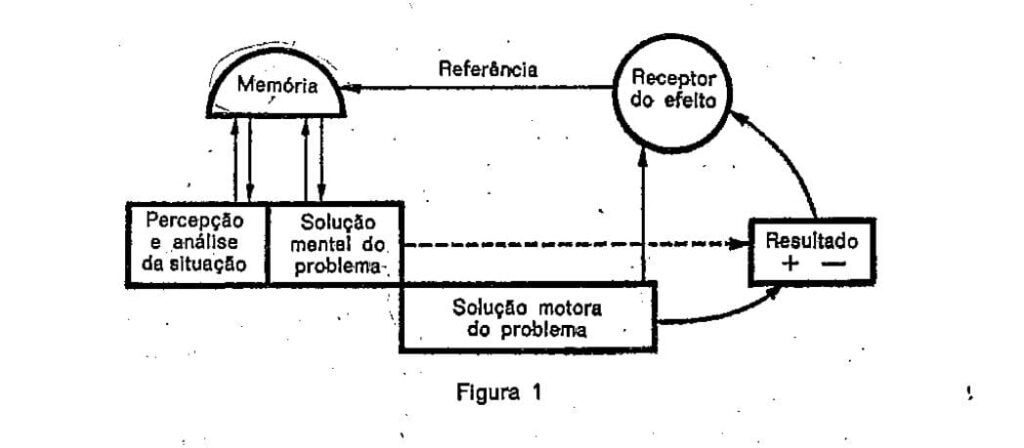

Isso nos leva à obra de Friedrich Mahlo (1965-66), que é esclarecedora quanto a questões técnico-táticas. O jogo de enfrentamento coletivo, segundo Mahlo, é também um campo de problemas. Os jogadores, nesse sentido, não são meros executores, mas agentes criativos que buscam solucionar esses problemas tomando decisões. Existe um processo de recepção do problema, elaboração da solução e, por fim, a solução motora/técnica do problema. Esse processo não é puramente mecânico, mas lúdico. É mediado pela emoção, pela tensão, pela experiência e por inúmeras outras variantes. Por isso, o processo de ensino não deveria ser puramente quanto a ensinar uma “série de respostas” para uma “série de problemas” (Méot e Plumereau, 1979), mas em auxiliar o jogador quanto a um processo que exige criatividade e tomada de decisão.

Ou seja, o processo pedagógico do futebol não pode se limitar aos processos gestuais do tecnicismo; é necessariamente abrir o leque para questões cognitivas, expressivas e comunicativas. É importante mencionar que o jogo de futebol é um evento único que não pode ser previsto, controlado ou reproduzido. Por isso, o trabalho de ensinar e treinar é (ou deveria ser) principalmente sobre desenvolver a sensibilidade do atleta quanto ao jogo e estimular nele o poder de decisão e a confiança (não confundir com negar a importância da informação e da repetição).

Voltando a Lotman, se os signos só ganham sentido em um continuum semiótico, a semiosfera, as ações de um jogador não têm serventia de maneira isolada; precisam estar conectadas ao jogo. Ou seja, sempre que está prestes a executar uma ação, o jogador considera as inúmeras variantes proporcionadas pelos companheiros, pela oposição e pelo ambiente (gramado, torcida etc.). Por exemplo, um desmarque depende de quem é o portador da bola, de quem são os opositores mais próximos, das características destes e de quais são as distâncias. Podemos aplicar essa mesma lógica a todos os tipos de ações técnico-táticas executadas pelos jogadores.

Acredito que, se tratando de características individuais, a “prosa” e “poesia” empregadas por Pasolini, para fins heurísticos, poderiam ser tidas como uma língua própria que cada jogador fala, isto é, sua forma de jogo, seus “indicadores”. Mas, se o objetivo é tratar o jogador como um agente criativo, é importante pontuar que essas jamais serão capazes de resumi-lo enquanto indivíduo. Ou seja, tomemos como ponto de partida, mas não como fechamento.

Por mais que tenhamos classificações como “atacante de área”, “atacante de ruptura”, “jogador de espaços curtos”, “jogador de espaços largos”, o que realmente compõe um jogador é algo que não vamos conseguir definir a partir de signos isolados, tendo em vista que, ainda que determinadas características o coloquem em um “grupo”, nenhum jogador é exatamente igual a outro.

Em outras palavras, não devemos buscar uma definição irredutível para cada jogador, mas constatar a maneira com que cada um deles se inscreve no “continuum” do futebol; o jogo. Pois é só nele que, ainda que não falem o mesmo idioma, ou a mesma “língua” no sentido que mencionou mais acima, suas ações são capazes de produzir novos sentidos, novas formas e um novo conhecimento quando interagem com o todo. Um quadro de referência comum onde as singularidades de cada jogador se encontrem e se complementem, ou, no caso da relação com a oposição, busquem se anular, e a partir disso surge o que poderíamos definir como uma linguagem do jogo de futebol. Não o que cada jogador “é”, mas os sentidos que cada um consegue produzir dentro de uma relação viva, sistêmica e dinâmica com o jogo.

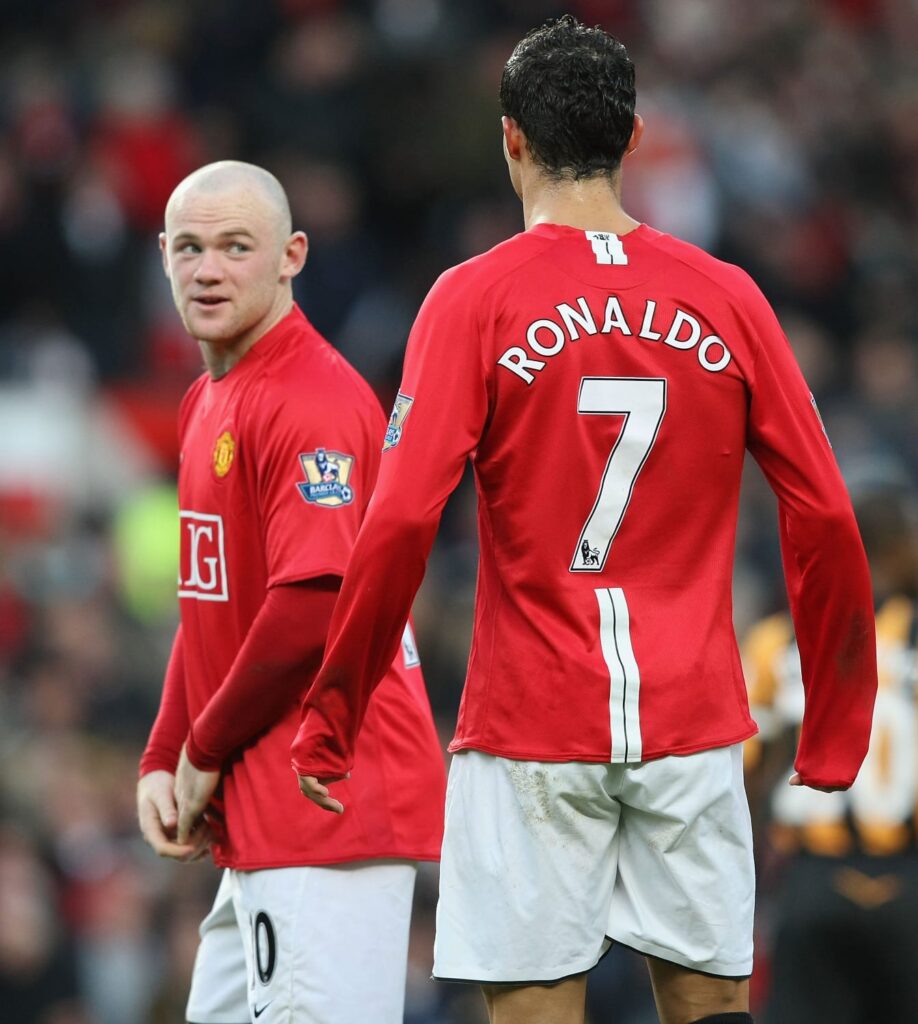

Pensemos, por exemplo, em um jogador como Cristiano Ronaldo. Olhando para os “indicadores”, temos um especialista em quase tudo aquilo que um atacante precisa fazer do ponto de vista técnico. Mas sua ambidestria na finalização, seus domínios sublimes, suas conduções, seus desmarques só ganham sentido quando integrados ao “envelope geral”, ao todo. Trata-se de um jogador global. Não por fazer tudo aquilo que é possível ser feito, diferente do que alguns apontam, mas por entender qualquer tipo de “podema”, de qualquer tipo de companheiro e em quase todos os contextos. Isso, mais do que a sua capacidade física, possibilitou todas as mudanças que teve ao longo da carreira.

Pensemos em suas parcerias com Tevez, Rooney, Benzema, Dybala, Di Maria e todos os inúmeros companheiros de ataque que ele teve ao longo de sua carreira. Jogadores de diferentes países, diferentes características, diferentes formas de lidar com o jogo encontram, em um mesmo indivíduo, um grande complemento. Uma espécie de catalisador dentro do continuum. O ponto de encontro, e não o ponto final, das ações coletivas, que se articulam e, a partir dele, criam novos sentidos, novas possibilidades — infinitas possibilidades, eu diria.

Assim, a técnica encontra seu sentido na interação coletiva. Cada ação motora gera novas percepções e novas possibilidades dentro do jogo. Cada conclusão de ação retroalimenta esse ciclo, transformando o ambiente e criando novos sentidos. O resultado é algo que também permanece inconsumível: uma experiência singular, sempre em construção, nunca totalmente previsível ou reduzível a regras, em um país onde a língua em comum também não é a verbal, mas a dos gestos e da sensibilidade.