Sobre o apagamento do jogador de futebol

“O Bloom é o Nada mascarado. Por isso seria absurdo celebrar sua aparição na história como o nascimento de um tipo particular de ser humano: o homem sem qualidades não é uma certa qualidade de homem, mas, pelo contrário, o homem enquanto tal, a realização final da essência humana genérica, que é precisamente a perda de essência, pura exposição e descarte: larva.” – Tiqqun, Teoria do Bloom

- O Bloom e os corpos pontuais

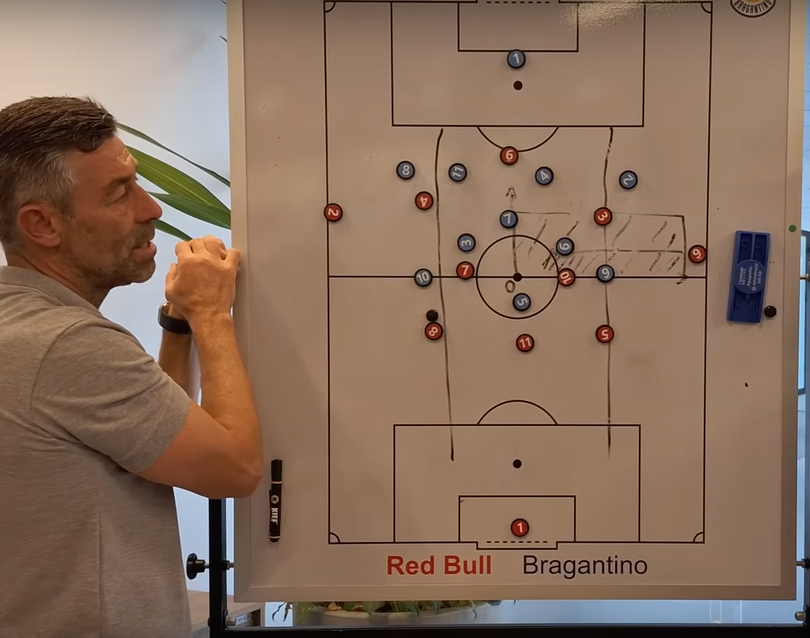

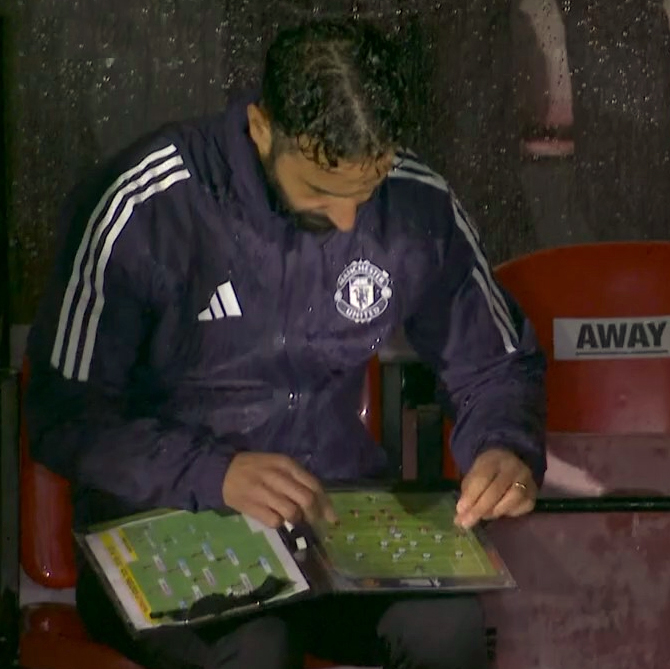

A análise tática encontra-se num momento de centralidade no discurso futebolístico inédito desde a aurora do esporte-rei. Abra qualquer rede social e, com alguns minutos de pesquisa, verá um campinho bidimensional com onze corpos pontuais dispostos de forma específica e característica no plano.

Todos esses campos planos são iguais. Os jogadores são inextensíveis e indistinguíveis, controlados através da vontade do treinador. Este, por sua vez, é detentor e motor das ações de sua equipe no gramado — um mestre de xadrez movendo suas peças.

A acentuada relevância observada atualmente do treinador enquanto cargo, inclusive, é inédita. Nos primeiros desenvolvimentos do futebol como conhecemos, a situação era oposta. Durante todo o período do amadorismo brasileiro (desde Charles Miller até o início dos anos 30), por exemplo, a maioria dos clubes sequer contava com a figura do técnico. Em décadas posteriores, o jogador ainda era tido como o grande responsável pelos eventos testemunhados em um campo de futebol, o “personagem da semana” das crônicas de Nelson Rodrigues. Especialmente nos últimos vinte anos, porém, a lógica se inverteu. O atleta nunca foi tão marginal, tão acessório, relegado à uma posição de mera execução de um plano de jogo alheio a ele.

“I experienced with a bitter and bizarre pleasure the simplicity of our statistical condition. The quantity of individuals absorbed all of my singularity, and I myself became indistinct and indiscernible.” – Válery

A figura do treinador, então, recebe primazia e o atleta, o verdadeiro protagonista do jogo, é dessubjetivado. Ao ser reduzido a um ponto no plano, um corpo sem extensão executor de tarefas pré-planejadas em espaços previamente racionalizados, a individualidade do jogador de futebol é perdida. Sua tridimensionalidade — altura, largura e outras particularidades psicofísicas — é automaticamente negada, tomada como inexistente. As pernas tortas de Garrincha, o pé esquerdo de Messi, o discernimento de Cruyff; essas características são invisibilizadas. Agora, corpo pontual deve única e exclusivamente ocupar sua respectiva zona e obedecer ao planejamento do treinador, realizando com precisão os movimentos previamente treinados.

Tal fenômeno não é exclusivo ao campo — afinal, nenhum evento é. Tiqqun, jornal filosófico de um coletivo francês surgido no fim do século passado, denunciou manifestação semelhante através da figura do Bloom. O Bloom é o sujeito dessubjetivado do capitalismo contemporâneo. É a figura anônima, destituída de qualidades comunitárias reais, produzida pela forma de vida liberal e biopolítica.

A analogia é imediata. Na extrema lógica dos espaços e na análise tática moderna, o jogador deixa de ser um agente criativo pleno para se tornar um ponto em uma estrutura geométrica maior, uma peça em uma rede de ocupação planar, definido mais por onde deve estar do que pelo que ele pode criar. Sua identidade como jogador é sublimada. Assim como o Bloom, que vive num mundo onde a sociabilidade é esvaziada e as relações humanas se tornam funções de uma complexa engrenagem social, o jogador moderno perde sua extensão subjetiva em prol da manutenção macroestrutural.

“O Bloom, então, […] corresponde às modalidades de produção em uma sociedade que se tornou definitivamente associal, na qual nada entre seus membros parece mais estar minimamente ligado. O destino que o obriga a se adaptar incessantemente a um ambiente em constante convulsão é também o aprendizado de seu exílio neste mundo, no qual, no entanto, é necessário para qualquer um que não possui a capacidade de realmente participar fingindo que participa. Mas, além de todas as suas mentiras restritivas, ele passa a se compreender pouco a pouco como o homem da não-participação, como a criatura do não-pertencimento.”

E, se o jogador é reduzido a uma criatura de não-pertencimento, um ser esvaziado de dimensão e permanentemente homogeneizado, a figura do treinador de futebol é, como já dito, alçada a um novo patamar. Ele não perde sua forma — pelo contrário, seu corpo, seu rosto e sua presença estão sempre em primeiro plano. O “City de Guardiola”, o “Madrid de Xabi Alonso”, o “Arsenal de Arteta”: o resquício de individualidade remanescente do futebol foi centralizado no treinador, o manager de um clube. Os onze dentro de campo não mais representam o papel de protagonistas do destino de uma partida; afinal, se são pontos num plano, cabe ao manager movê-los como bem entende. Se uma peça não funciona como planejado, que seja trocada, substituída por outra mais eficiente, dado que a diferença entre elas é meramente a capacidade de adequação ao sistema.

Apesar de tudo até aqui apresentado, é justamente nesse esvaziamento que reside a possibilidade de fissura: reverter o olhar da tática para além da geometria, restituir ao corpo seu direito de existência, reforçar o gesto singular no espaço-tempo e romper com a redução ao plano, à prancheta. O futebol só resiste à total neutralização quando resgata sua dimensão de acontecimento, quando recusa a mera repetição para abrir-se ao inédito.

O desafio, então, não é abolir a compreensão tática moderna, mas transformá-la em ferramenta de libertação — uma tecnologia de visibilidade que devolva aos jogadores sua densidade, sua tridimensionalidade e sua capacidade de existir como algo mais que um ponto preso à sua respectiva zona bidimensional. Devolver aos jogadores sua condição de mestres do jogo.

“Nossa estranheza em relação ao mundo é tamanha que o estrangeiro está em nós; de modo que, no mundo da mercadoria autoritária, regularmente nos tornaremos estrangeiros de nós mesmos. O círculo de situações em que somos forçados a nos observar agir, a contemplar a ação de um eu no qual não nos reconhecemos.” – Tiqqun, Teoria do Bloom.

Acredito que o argumento esteja claro. Porém, o leitor mais bem versado em tática pode apontar a uma possível réplica: a existência da análise de desempenho. Consiste, essencialmente, em avaliar o atleta, sua equipe e seus adversários com base em indicadores padronizados de rendimento, por meio de vídeos, métricas e relatórios detalhados que orientam ajustes técnicos e táticos alinhados ao modelo de jogo do clube. Então, se existe uma forma supostamente individualizada de se tratar a tática, o ponto central do texto deve cair por terra, não? A seguir, mostro que que o problema não é resolvido e, em última análise, o argumento não só não é desmontado, como reforçado.

2. A análise de desempenho, a reprodutibilidade técnica de seus indicadores e a “perda de aura”

“A análise de desempenho é um processo de coleta, análise e interpretação de dados sobre o desempenho individual ou coletivo dos jogadores, seja da própria equipe, dos adversários, ou de atletas que estejam sendo observados para futuras contratações.” [1]

“Em suma, o que é a aura? É uma figura singular, composta de elementos espaciais e temporais: a aparição única de uma coisa distante por mais perto que ela esteja. Observar, em repouso, numa tarde de verão, uma cadeia de montanhas no horizonte, ou um galho, que projeta sua sombra sobre nós, significa respirar a aura dessas montanhas, desse galho.” – A obra de arte na era de sua reprodutibilidade técnica, Walter Benjamin.

A realidade observada atualmente no profissionalismo futebolístico coloca a análise de desempenho como elemento chave no cotidiano de clubes ao redor do mundo. Trata-se, em especial, de uma observação minuciosa da performance de atletas com base em indicadores de desempenho, componentes a priori da investigação do desempenho do jogador. Tais indicadores são normalmente divididos entre quantitativos (estatísticas avançadas) e qualitativos; focaremos, aqui, nos qualitativos.

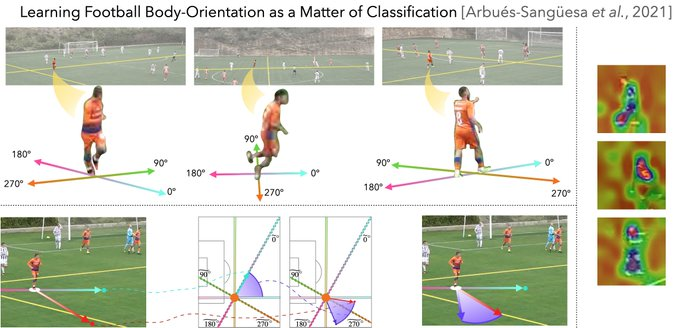

Os indicadores qualitativos de desempenho avaliam como as ações técnico-táticas são executadas, considerando contexto, decisão, postura corporal e adequação ao modelo coletivo. Provavelmente, você já se deparou com termos como “domínio orientado”, “perfilamento defensivo”, “scanning” e similares — nomes fundantes de uma complexa rede terminológica que define o comportamento ótimo de um atleta em campo.

Esse comportamento, então, é totalmente baseado numa tentativa integralizadora, supostamente neutra e objetiva de tipagem de jogadores. Um volante que “quebra o pescoço” para escanear o campo e com domínio orientado estará um passo à frente de outro da mesma posição sem essas características.

O que segue dessa exposição é a inevitável planificação do perfil do jogador. Os desvios em relação ao padrão tendem a ser neutralizados em prol de um modo de análise indubitavelmente bem-sucedido em sua dominância, mas estranho a nós: o de um jogo baseado em rígidos princípios racionais de ocupação de espaços, onde cada atleta é reduzido a simples um ponto no plano.

Mesmo que esses tipos, esses indicadores sejam úteis a um determinado grupo de atletas, dentro de um contexto específico de jogo, sua generalização é, no mínimo, perigosa. Quando há absorção e propagação acríticos de parâmetros de desempenho, os jogadores são novamente esvaziados, mesmo com o dito acompanhamento individualizado — perdem, portanto, sua individualidade, sua unicidade. Perdem, principalmente, sua aura.

“O conceito de aura permite resumir essas características: o que se atrofia na era da reprodutibilidade técnica da obra de arte é sua aura. Esse processo é sintomático, e sua significação vai muito além da esfera da arte. Generalizando, podemos dizer que a técnica da reprodução destaca o domínio da tradição do objeto reproduzido. Na medida em que ela multiplica a reprodução, substitui a existência única da obra por uma existência serial.”

Utilizo aqui a leitura artística de Walter Benjamin no uso da palavra “aura”. Para o ensaísta, a aura corresponde à presença única e irrepetível da obra de arte em seu “aqui e agora”, vinculada à tradição, à singularidade material e à experiência de contemplação que preserva a distância e o mistério do objeto.

Por consequência, surge o conceito de reprodutibilidade técnica da obra: ela é deslocada do ritual para a esfera da circulação em massa, perde sua unicidade e passa a ser consumida como mercadoria. A multiplicação de cópias, a difusão midiática e a análise fragmentada corroem a singularidade da obra e transformam a experiência estética em algo serial, repetível e, portanto, esvaziado de seu valor de culto, de sua singularidade, de sua ritualística e de sua inacessibilidade. Emancipando-se do ritual, a obra se multiplica em reproduções, ganhando valor de exposição.

Percebe-se como os conceitos desenvolvidos por Benjamin convergem para sustentar o argumento central aqui exposto, ainda que assumam, nesta investigação, uma conotação muito mais negativa (e particular ao jogador de futebol) do que a inicialmente formulada pelo autor alemão.

A antes monolítica, singular e monumental figura do jogador foi, em grande parte, perdida. Através de modelos de jogo, análise e indicadores de desempenho planificadores, as “qualidades” de um atleta foram arbitrariamente idealizadas, generalizadas e por fim, reproduzidas.

Eis, então, o processo futebolístico de perda de aura: a unicidade e a existência singular do futebolista são esvaziadas; em seu lugar, tipos definidos a priori são absorvidos por ele e, através dele, multiplicados. Seu rendimento passa a ser analisado a partir desses tipos — ou seja, com base no quão bem o indivíduo se ajustou a eles. Pela tipificação, portanto, um jogador torna-se todos e nenhum simultaneamente, perdendo sua exclusividade e sua sacralidade simbólica no campo de futebol.

Não se trata, entretanto, de uma completa negação de valores comumente associados às qualidades e os “defeitos” de um atleta. Se não é possível diferenciar a boa defesa da má e o ótimo passe do ruim, qualquer conhecimento relativo ao estudo do jogo torna-se inexistente. O ceticismo, na acepção grega do termo, seria o resultado incontornável. Trata-se de reconhecer, porém, que a técnica de cada jogador é aperfeiçoável, mas não idealmente reprodutível sob um sistema tipificador completo.

Se “técnica” é a habilidade necessária para executar alguma ação e cada atleta possui sua própria experiência e consciência acerca de quais ações devem (ou não) ser executadas em benefício de sua equipe, então cada jogador se utiliza de uma técnica individual e irrepetível dentro de campo. Tentar reduzir a experiência subjetiva de jogar futebol meramente à adequação a padrões estabelecidos a priori é a perfeita incompreensão do processo científico e do esporte enquanto fenômeno observável.

Sendo assim, a metafísica do estudo do atleta proposta aqui nada mais é que um retorno a uma investigação da experiência concreta, sob a qual a maioria dos jogadores foram analisados desde tempos imemoriais. Observar criticamente o atleta, partindo da execução das ações por ele planejadas, baseando-se no quanto essas ações geram ganhos coletivos reais e no quanto esse indivíduo é capaz de transcender às adversidades de uma partida com e sem a bola no pé. Respeitar, enfim, a unicidade, a aura de cada jogador de futebol.

Com isso, o futuro nos dirá o destino do futebolista. Podemos, porém, imaginar o futuro a partir de uma denúncia do presente: na primeira parte do texto, descreveu-se o esvaziamento do corpo do atleta; na segunda, o esvaziamento de sua individualidade, de sua alma enquanto jogador de futebol. E se Maurice Blanchot estava certo ao declarar que o homem é o ser indestrutível que pode ser infinitamente destruído, cabe a cada atleta não ceder à destruição a ele imposta, preservando seu corpo e, finalmente, sua identidade.

Referências

[1] SANMARTIN, W. Análise de Desempenho – o que você precisa saber para começar. Disponível em: <https://foothub.com.br/site/analise-de-desempenho-saber-para-comecar/>. Acesso em: 26 ago. 2025.

[2] ADRIÀ ARBUÉS SANGÜESA et al. Learning Football Body-Orientation as a Matter of Classification. arXiv (Cornell University), 1 jan. 2021.

[3] BORGES, Lucas. ‘Sofri uma lavagem cerebral do Guardiola’, diz lateral Danilo, hoje no Flamengo. São Paulo, 24 mar. 2025. Estadão. Disponível em: <https://www.estadao.com.br/esportes/futebol/sofri-uma-lavagem-cerebral-do-guardiola-diz-lateral-danilo-hoje-no-flamengo-npres/>. Acesso em: 1 set. 2025.