Enquanto o Real Madrid construía sua identidade ao redor de Di Stéfano, montando times muito identificados com o futebol sul-americano (Santiago Bernabéu só contratou treinadores sul-americanos durante toda a década de 50), o Barcelona seguia uma filosofia semelhante, mas com suas diferenças: o Barça do final dos anos 50 e comecinho dos anos 60 era um time muito influenciado pelo jogo danubiano da Hungria.

O Barcelona tinha um trio de húngaros – Kubala, Czibor e Kocsis – profundamente identificados com o estilo clássico danubiano. Pra completar o quinteto, o Barcelona ainda tinha o atacante brasileiro Evaristo de Macedo e o espanhol Luis Suárez, meia de toques curtos e tabelas em progressão (excelente sócio de Di Stéfano no meio-campo da Seleção Espanhola, inclusive. Di Stéfano chegou a pedir sua contratação pro Real Madrid nos anos 60). Com um meia de toques curtos como Luis Suárez, um atacante habilidoso e técnico como Evaristo e o trio húngaro, a identidade daquele Barcelona não podia ser outra: Danúbio puro. Kubala e Kocsis eram atacantes húngaros ao melhor estilo Puskás (interiores associativos e de toco y me voy – Kocsis, inclusive, foi artilheiro e um dos melhores jogadores da Copa de 54), e Czibor era um ponta-esquerda de manual pra ataque funcional. Mas assim, quase estereótipo: ponta de cruzar o campo pra se aproximar da zona da bola, que exige um zilhão de compensações (pobre Bózsik) quando rasgava as diagonais de 60 metros, que sai tabelando como se não houvesse amanhã. Desse modo, o Barcelona jogava num ataque funcional bem característico e muito enraizado na abordagem danubiana do conceito: jogadores muito próximos uns dos outros, sempre juntos na zona da bola, e jogo de puro toco y me voy. Posses lentas, pausadas, diagonais longas, tabelas e toques muito, mas muito curtos. Era um jogo razoavelmente diferente do que o Real Madrid jogava: com as influências de Roque Olsen, Molowny, Héctor Rial e Di Stéfano (esses dois últimos um pouco mais tarde) no final dos anos 40 e início dos anos 50, a inspiração do Real Madrid claramente era a América do Sul.

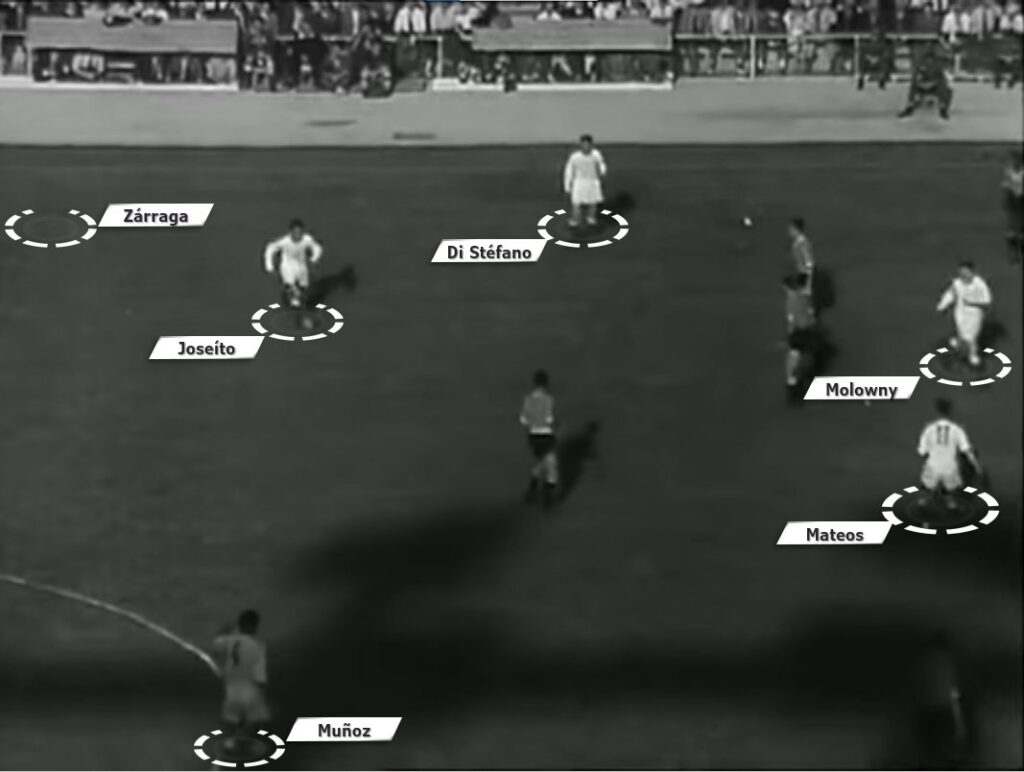

Roque Olsen e Molowny foram muito importantes pro Real Madrid no final dos anos 40, e ainda jogaram com Di Stéfano na primeira metade dos anos 50. Alguns anos mais tarde, Di Stéfano ainda ganharia a companhia de outro argentino: Héctor Rial. Bernabéu era cético em relação aos treinadores europeus (ele achava que só sabiam fazer catenaccio), e a partir de 1951 só contratou sul-americanos para treinar o Madrid: primeiro dois uruguaios, Héctor Scarone (que treinou Di Stéfano no Millonarios da Colômbia) e Enrique Fernández, depois um argentino, Luis Carniglia, e por fim um paraguaio, Fleitas Solich (que veio do Flamengo), todos muito identificados com o futebol sul-americano. Os dois europeus a treinarem o Madrid nesse período, José Villalonga e Miguel Muñoz (ambos espanhóis), assumiram como interinos depois da saída de algum sul-americano. Essa identificação do Real Madrid com a América do Sul passa muito por Di Stéfano – o argentino chega em Madri como atacante, mas se incomoda profundamente com o jeito que o time jogava (ao melhor estilo fúria, com muitos passes longos e disputas físicas). Di Stéfano cansou de ver os volantes lançando todas as bolas que recebiam e começou a recuar cada vez mais, virando um todocampista, transformando o jogo do Real Madrid para um estilo mais pausado, com bola ao chão e passes curtos. Kubala faria o mesmo no Barcelona. O Real Madrid viraria outro time funcional, como na imagem abaixo: Joseíto (ponta-direita) cruzando o campo, Mateos (ponta-esquerda) fazendo uma diagonal inversa, Di Stéfano fazendo a compensação pra Mateos, Muñoz fechando numa espécie de diagonal defensiva etc. Puskás chegaria como um atacante associativo de toques curtos e movimento constante perfeito para o time de Di Stéfano.

Ambos Madrid e Barcelona eram times contraculturais na Espanha, um país muito influenciado pelo estilo físico e posicional da Inglaterra, e tinham estilos próximos, mas com raízes diferentes. O Real Madrid jogava o futebol funcional sul-americano, que exigia passes mais rápidos, mais toques na bola, mais iniciativa pro drible e mais conduções. O Barcelona jogava o futebol funcional danubiano, com mais combinações de passes que de dribles, com mais trocas de parceiro na tabela, posses mais longas e mais incentivo pro jogo a um toque. O Barcelona, também, se mostrou mais receoso em abraçar essa contracultura que o Real Madrid: entre 1954 e 1961 (a época do trio húngaro + Evaristo e Luis Suárez), o Barcelona teve um técnico italiano, um técnico húngaro, dois técnicos espanhóis e um técnico argentino – Helenio Herrera, amplamente creditado como o criador do catenaccio, isto é, bem distante da escola sul-americana tradicional. Isso facilitou o desenvolvimento de um discurso mais cínico – principalmente a partir de Helenio Herrera – no Barcelona, que valorizava mais a disciplina que a genialidade e mais o físico que o talento. Os times de Herrera sempre marcaram muitos gols, mas a partir da velocidade e da potência das transições, não de jogadas costuradas e trabalhadas como o tradicional futebol danubiano. Herrera também vinha com um discurso do “sistema ser mais importante que o jogador”. Em uma entrevista de Herrera ao Paris-presse L’Intransigeant, onde foi perguntado se o Barcelona seria igualmente bom sem o trio húngaro. Herrera respondeu que “sem dúvidas, seria sim”.

Mesmo com a influência dos treinadores espanhóis e de Helenio Herrera, a década de 50 do Barcelona foi marcada por um futebol funcional danubiano, mas a semente seria plantada. Enquanto o Real Madrid colecionava títulos europeus e abraçava cada vez mais efusivamente a filosofia sul-americana de Di Stéfano, que exaltava o talento dos jogadores e apontava que a função do sistema seria potencializar o talento individual (apesar do período com Muñoz no comando; outro assunto), o Barcelona tinha uma pulga atrás da orelha. Então, quando Vic Buckingham e Rinus Michels vieram com uma proposta de remodelar o futebol posicional inglês, mantendo a ideia de domínio espacial mas assimilando conceitos de toques curtos do estilo danubiano, o Barcelona estava aberto a uma mudança. Rinus Michels não era apelidado de “O General” sem motivo: além de ser sisudo e disciplinador, Michels era fascinado por estratégias de guerra e o conceito de dominar os espaços de um campo de guerra. Ele levou isso ao futebol e, assim como os ingleses, achava que o segredo para o sucesso era dominar os espaços. Mas, diferente dos ingleses, ele acreditava que os espaços do campo deveriam ser colaborativos, interativos, e não aquele festival de condução de bola e cruzamento que mais parecia um jogo de rugby. Surge, assim, o Futebol Total: um campo dividido em espaços a serem preenchidos e dominados, mas espaços que deveriam ser colaborativos. Surge a ideia de manipular espaços pelos toques curtos, com os jogadores criando relações entre si, mas sempre partindo da lógica dos espaços. Os jogadores trocavam de posição, mas sempre mantendo a estrutura que o treinador desenhara. Cruyff aparece como o jogador perfeito para esse estilo, pois era um excepcional “gestor de movimentos”, como diz O Húngaro: um jogador mais voltado para ser o centro da estrutura, que preferia usar suas ações, relações e movimentos para orientar o time a dar continuidade aos mecanismos. Era um novo Barcelona: ainda valorizando os craques, ainda jogando um futebol agradável e estéticos de toques curtos, mas com uma filosofia radicalmente diferente. A semente que Herrera plantara germinou sob Michels: o sistema é mais importante que o jogador. O craque é o craque porque é o excepcional dentro do sistema, e é excepcional colocando o sistema em prática. O jogador deixa de ser o protagonista; agora, em Barcelona, o protagonista é o jogo, o coletivo. O sistema de Michels, com espaços colaborativos e interativos, era a grande estrela. Se os anos 50 foram de um Barcelona húngaro, os anos 70 e 80 foram de um Barcelona holandês, mas que de fato abraçou a ideologia holandesa como princípio e a fez catalã. Isso não quer dizer, leitor, que o Barcelona passou a odiar os talentos e a ser um time-sistema, mas que o protagonista do Barcelona sempre seria o jogo, o coletivo. E isso vai durar até o meio dos anos 90: Cruyff vira treinador e dá um passo seguinte na filosofia de Michels. Nasce o Jogo de Posição, a síntese da filosofia do coletivo sendo protagonista, da colaboração dos espaços. Aquele Barcelona era cheio de craques – Guardiola, Koeman, Laudrup, Stoichkov – mas craques que aceitavam abrir mão de um protagonismo individual em prol de um time protagonista. E, quando Romário chega ao time, chega mais maduro, sem tanta necessidade de centralizar as ações do ataque e com mais facilidade de jogar em espaços curtos. O baixo não foi exatamente altruísta, mas comprou o barulho de Cruyff e não tentou concentrar o time em si – ficaria pouco tempo no clube, também. Não deu tempo de dar problema.

O futebol sul-americano seguia o caminho oposto, e o jogador era mais protagonista que nunca. O Húngaro foi muito feliz em seu texto sobre o futebol brasileiro em apontar que, o desenvolvimento de um ataque funcional no Brasil e na América do Sul com movimentos muito longos e complexos, muito incentivo às jogadas individuais, ao drible e às conduções mais longas, muitos jogadores na zona da bola e muitos movimentos na construção da posse criou um arquétipo de “craque” autossuficiente e protagonista por si só. Os craques sul-americanos tinham a liberdade e a responsabilidade de interpretar as jogadas, saber quando apoiar e quando romper, saber quando driblar e quando passar etc. Pelé, Gerson, Rivellino, Tostão, Ademir Da Guia, Zico, Sócrates, Falcão, Kempes, Maradona, Francescoli, Ronaldo eram jogadores que chamavam o jogo para si, centralizavam as ações e buscavam um protagonismo individual. O Real Madrid, recuperando a influência sul-americana com Molowny e Di Stéfano como técnicos, constrói “La Quinta del Buitre” sob essa filosofia: o jogador é o protagonista. Hierarquia do talento: para o mais talentoso, o time. O sistema pelo jogador, e não o jogador pelo sistema.

É só na segunda metade dos anos 90 que o Barcelona, muito pela Lei Bosman, começa a construir uma relação mais profunda com a América do Sul, mas ela começa incipiente. Ronaldo pega o período entre Cruyff e Van Gaal e só não faz chover na Catalunha, mas não há outras grandes personalidades sul-americanas no período. Seria só uma década depois quando Ronaldinho, jogando em um Jogo de Posição mais interpretativo com Rijkaard, resgata a autoestima do clube e cria de vez um vínculo entre Barça e América do Sul. E, logo quando sai Ronaldinho, chega Messi. É esse Barcelona, de Ronaldinho e Messi, que Neymar e vários outros garotos brasileiros assistem e se apaixonam por uma cultura projetada que nunca existiu. Romário, Ronaldo, Ronaldinho e Messi foram maravilhosos no Barcelona, mas Maradona, Rivaldo e Riquelme, não. Esse vínculo entre Barcelona e América do Sul é tão curto quanto é recente, mais fruto de contextos específicos (e craques geracionais) do que de culturas identificadas.

Então quando eu digo que o Real Madrid é um lugar melhor para talentos sul-americanos que o Barcelona, e que a carreira de Neymar, Ronaldo, Riquelme, Rivaldo, Maradona e outros poderia ter sido melhor tivessem ido ao Madrid e não ao Barça, é porque a construção do Madrid enquanto clube é profundamente enraizada no jeito sul-americano de jogar e pensar o jogo. E porque o Barcelona sempre vai valorizar mais sua filosofia de jogo do que os craques que por lá passam, porque o protagonista do Barcelona é o jogo, o coletivo, e não o craque individual. É claro que o Barcelona não odeia sul-americanos e que todo sul-americano que passa lá morre, mas a essência do futebol do nosso continente é algo que não é encorajado dentro da filosofia do Barcelona. Messi, inclusive, disse que quando chegou no Barcelona, ainda na base, uns treinadores disseram pra ele driblar menos e jogar a dois toques. Ele não dava ouvidos a isso e por isso jogava muito pouco no começo.